ভূমিকম্প কাকে বলে? ভূমিকম্পের কারণ গুলো কি কি

ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে ভূমিকম্পের কারণ গুলো এক আজগবি ব্যাখ্যা দেয়া আছে। যা বর্তমান যুগে একেবারেই অবাস্তব ও আজগবি। তাই প্রথমেই এই সব ব্যাখ্যা গুলোকে পরিহার করতে হবে। বর্তমান যুগে এসেও যদি আমরা পুরাতন ধ্যান ধারনা নিয়ে থাকি তবে আমরা নিজেদেরকেই ক্ষতি করব। কারণ যখন বিপদ আসবে অর্থাৎ কোন বড় ধরনের ভূমিকম্প সত্যি এসে যাবে তখন আমরা দিশা খুঁজে পাবো না কি করতে হবে তাই এখনই সময় ভূমিকম্প সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখা।

বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে বর্তমানে অনেক বস্তুনিস্থভাবে ভূমিকম্প কাকে বলে বা ভূমিকম্পের কারণ গুলো কি কি তা ব্যাখ্যা করা যায়। এখন আমরা জেনে নেই ভূমিকম্প বলতে কি বোঝায়?

ভূমিকম্প কাকে বলে?

ভূমিকম্প হল ভূমি বা পৃথিবীর উপরিতল এর কম্পন । অর্থাৎ কোন কারণে যদি ভূপৃষ্ঠের উপরিতল কম্পিত হয় এবং এর উপরিভাগের ভূমির সরণ হয় তাকে ভূমিকম্প বলে।

ভু পৃষ্ঠের সরণ দুই ভাবে হতে পারে

১। উলম্ব বরাবর

২। আনুভূমিক বরাবর

ভূমিকম্পের ফলে উলম্ব বরাবর সরণ হলে সাধারণত মাটি ডেবে যায়। একে বলে ভূমি ডিস্প্লেস্মেন্ট হওয়া।

ভূমিকম্পের ফলে সাধারণত ১ মিটার পর্যন্ত ও ভুমির ডিস্প্লেস্মেন্ট হতে পারে। এক্ষেত্রে ভূমির উপরে বিদ্যমান বাড়িঘর দালানকোঠা সব ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। মানুষ হতাহত হতে পারে। ভূমিকম্পের ফলে ভূমির আনুভূমিকভাবে ও সরণ হতে পারে যাকে বলে হরাইজন্টাল ডিস্প্লেস্মেন্ট। যদিও এটা খুব বিরল । ভূমিকম্পের কারণ গুলো অনেক হতে পারে তবে প্রধানত কারণ হল প্লেট টেক্তনিকের নড়াচড়া।

ভূমিকম্পের কারণ গুলো নিম্নে দেয়া হল;

১। প্লেট টেক্টনিকের নড়াচড়া

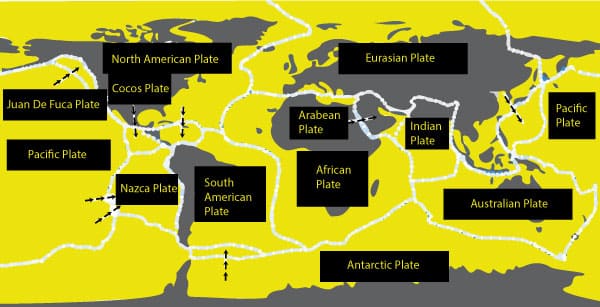

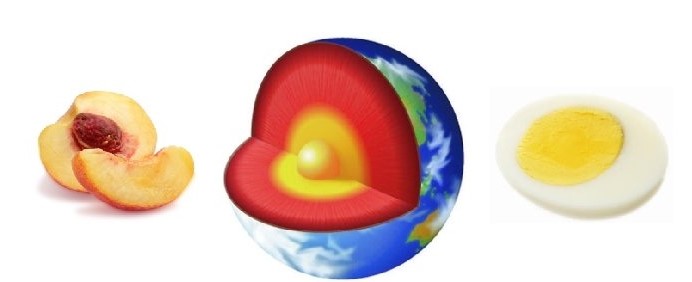

তোমাদের নিশ্চয়ই প্লেট টেক্টনিক সম্বন্ধে ধারনা আছে? না থাকলে সংক্ষেপে বলা দরকার এখানে। প্লেট টেক্টনিক সম্বন্ধে জানার আগে পৃথিবীর উপরিভাগ প্লেট নামে ৫ থেকে ১০০ কিলোমিটার পুরুত্বের মাটি ও পাথরের স্তরে জিগ-শ পাজলের মত বিন্যস্ত। এই প্লেট গুলো কোথাও ৫ কিমি পুরুত্বের আবার কোথাও ২০ কিমি পুরুত্বের এবং গভীরে ১০০ পর্যন্ত বিস্তৃত।

যেখানে পাহাড় পর্বত সেখানে এই প্লেট গুলোর পুরুত্ব ও বেশি। আর সমুদ্রের তলদেশে এই প্লেট গুলোর পুরুত্ত্ব কম সাধারণত ৫- ১০ কিমি। স্থলভাগের প্লেট গুলোকে বলে মহাদেশীয় প্লেট বা কন্টিনেটাল প্লেট আবার সামুদ্রিক প্লেট গুলোকে বলে অশিয়ানিক প্লেট । এই প্লেট গুলো আবার ভু অভ্যন্তরে বিদ্যমান ম্যাগমা এর উপর ভাসমান।

চলমান এই প্লেট কেই বলে প্লেট টেক্টনিক। এই প্লেট গুলো এঁকে অপরের সাথে ঘর্ষণ হয় আর তখন ই ভূমিকম্প সংগঠিত হয়। এই প্লেট গুলোর সংযোগ স্থলে ই মূলত ভূমিকম্প সংগঠিত হয়। এই সংযোগ স্থল কে প্লেট বাউন্ডারি বলে। এখন প্রশ্ন হতে পারে প্লেট বাউন্ডারি কত প্রকার? প্লেট বাউন্ডারি সাধারণ ৩ প্রকার আর নড়াচড়ার দিক এর উপর ভিত্তি করেঃ

কন্টিনেটাল- কন্টিনেটাল প্লেট বাউন্ডারিঃ

কন্টিনেটাল মানে মহা দেশীয় যখন দুটি মহাদেশীয় প্লেট যেমন ইউরেশিয়ান প্লেট এবং ইন্ডিয়ান প্লেট এর ঘর্ষণ হলে তখন তাকে কন্টিনেটাল- কন্টিনেটাল প্লেট এর ঘর্ষণ বলে আর যেখানে এই ঘর্ষণ হয় তাকে বলে প্লেট বাউন্ডারি।

কন্টিনেটাল- অশিয়ানিক প্লেট বাউন্ডারি

কন্টিনেটাল -অসিয়ানিক প্লেট বাউন্ডারি হল একটি কন্টিনেট এবং একটি অশানিক প্লেট এর সংঘর্ষ। যে স্থানে এই সংঘর্ষ হয় তাকে বলে কন্টিনেটাল -অশানিক প্লেট বাউন্ডারি । আসা করি বোঝাতে পেরেছি এখন একাটা উদাহরণ দিলে হয়ত পরিষ্কার বোঝা যাবে?

উদাদাহরন হল; ভারত মহাসাগর অথবা যদি প্রশান্ত মহাসাগর এর তলদেশের প্লেট এবং আমেরিকা মহাদেশের প্লেট এর মধ্যে ঘর্ষণ হয় তবে তাকে কন্টিনেট ও অশানিক প্লেট এর সংঘর্ষ বলে । যে স্থানে বা এলাকা জুড়ে এই প্লেট বিস্তৃত বা সংঘর্ষ হয় সেটা হল প্লেট বাউন্ডারি।

অশিয়ানিক- অশিয়ানিক প্লেট বাউন্ডারি

অসানিক – অসানিক প্লেট বাউন্ডারির সের উদাহরণ হল প্রশান্ত মহাসাগর এর তলদেশের প্লেট এবং আটলান্টিক মহাসাগরের প্লেট। যদিও প্লেট গুলো মহাদেশ বা মহা সাগরের মত করে বিন্যস্ত নয়। অর্থাৎ আমেরিকা মহাদেশকে নর্থ আমেরিকান প্লেট বলা যাবে না কারণ এভাবে ভাবলে ভুল হয়ে যাবে। একটা উদাহরণ দেই?

যেমন এন্টার্কটিক প্লেট এবং প্যাসিফিক প্লেট।

এই প্লেট বাউন্ডারি গুলোতে সাধারণত ভূমিকম্প হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যত ভূমিকম্প হয় তাঁর ৯৮ শতাংশের ই কারণ এই প্লেট টেক্তনিক।

২। ফল্ট বা চ্যুতিঃ

যখন প্লেট টেক্তনিক বা অন্য কোন কারণে যদি ভুপৃষ্ঠের কোন অংশ একে অপরের উপরে উঠে যায় বা ডিস্প্লেস্মেন্ট হয় তবে তাকে ফল্ট বলে। ফল্টের কারণে ভূমিকম্প হতে পারে।

ভূমিকম্প থেকে কিভাবে বাঁচবেন?

এই তত্ত্বকে ভূমিকম্প আবহাওয়া earthquake weather বলা হয়ে থাকে। মানুষ বিশ্বাস করতো যে বায়ুর একটা বড় অংশ ভূগর্ভের নিচে আটকে পড়ে আছে এটা ভূমিকম্পের সময় গরম হতে পারে। পরবর্তীতে তত্ত্ব ব্যখ্যা করে যে সাধারণত শান্ত ও মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় ভূমিকম্প সংগঠিত হয়।

Earthquake Weather

প্রকৃতপক্ষে, ভূমিকম্প আবহাওয়া Earthquake Weather বলে কিছু নাই। ভূমিকম্প মেঘ, রোদ, বৃষ্টি, ঝড় যে কোন সময় হতে পারে। তবে খুব বেশি নিম্ন চাপ যার ফলে বড় রকমের ঘূর্ণিঝড় বা টাইফুন হতে পারে এমন পরিস্থিতে খুব ছোট মাত্রার ভূমিকম্প হবার জন্য প্রভাবিত করতে পারে যাতে করে স্লিপ ফল্ট হতে পারে। যদিও এটা একেবারেই নগণ্য ঘটনা।